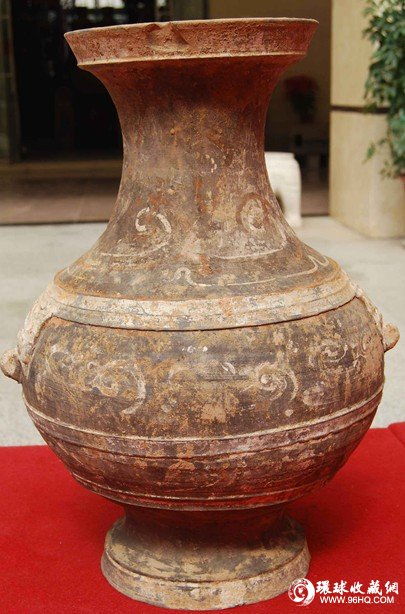

泰顺深山发现明代豪华古墓,有人怀疑墓主是阴阳官陶器

几个月前,泰顺老家看风水的吴大师,发给我一张墓碑的碑额图片,刻得都是篆书,问我上面是什么字。石碑因为长期矗立在天底下,经历风霜雨雪,字迹已经不甚清楚。我不是很确定地说——可能是“故陶处士墓志”。

又过了几天后,镇里蓝书记打来电话,说请我什么时候抽空去考察一下这座古墓。我说,不好意思,人在新疆,只能等我什么时候有机会回乡,再抽时间去看看……

这次“发现”古墓,纯属偶然。

郑总、陶主任、吴大师等一行,在老家山上查找古茶树,无意中发现这座被树林掩埋的古墓。看规模和档次,他们觉得墓主应该是一个大人物……

当时有人问我,葛垟历史上有没有一个叫“陶器”的人?我说有,是明代的一位阴阳官。他们听我这么一说,就初步断定,这可能就是陶器的墓地。当然,也等着我有机会回老家去山上看个究竟……

陶器(1445~1538)字国用,号桂峰。泰顺县四都桂峰(今葛垟)人。读书好礼,性情开朗。明成化庚子(1480),例授阴阳官。办书院,重启葛垟陶姓耕读则仕学风。善于言教,受其薰陶,长子陶宙为典膳,次子陶宇由岁贡、先任泉州府通判,三子陶实授泰顺医官,四子陶宣为明处士。明景泰年间,任银场管坑官,协助官府封闭银矿。其人乐善,倾囊体恤孤贫。为县儒学乡饮,以“饮大宾”身份参加三次。享年九十六岁,可谓仁者寿。

其实对葛垟陶氏后人来说,都知道这是他们祖上的坟墓,只是到底是谁的墓,很少有人知道而已。在农村,这种情况其实蛮普遍,我老家也一样的,每年清明节宗亲们去祭祖,坟墓里到底是谁,很多人都不一定知道,就知道是祭祖。这已经不错了,还保有祭祖的传统,至于搞清楚祭得是谁,是另外一个层面的事情,不可强求,也最好不要强求。

前几天我刚好要回老家,帮郑总看看他要投资的项目,葛垟刚好是他老家。在葛垟又碰上了陶主任、吴大师等,他们自然是不会“放过我”——不管怎么忙,都要叫我去看看他们“发现”的古墓,看看到底这是谁的坟墓。

那天在古墓现场,我蹲在墓碑前一个字一个字地看,我从左边开始看,他们在右边看,不知道是谁念到“哀子文隆”时,我说:“知道了,是陶器爷爷的坟墓。”

因为我记得,陶器的父亲叫陶文隆,既然墓碑上有“哀子文隆”这几个字,毫无疑问,这就是陶文隆父亲的坟墓。

陶文隆(1418~1481),字朝岗,号愍庵。葛垟葛氏第十六世。泰顺县四都桂峰(今葛垟)人。受父陶伯厚影响,经世务实,孝友敦族,惠遍乡里。明正统十四年(1449年),处州矿寇准备占据罗阳,陶文隆结义社,杀牛备酒,犒劳乡民防守,矿寇不敢入犯。后来,制府孙元贞遣兵来至,被委任千夫长,配合官兵平定“官台山之乱”。招降矿寇攻打沙寇,动员乡民结社助剿,其功上报,授陶文隆巡检职。陶文隆以母亲年老拒辞,赏给冠带。他还多次创议设县,泰顺置县后,陶文隆从田庄粮库中调借县署粮食三千石。

据葛垟陶氏族谱记载,陶文隆为“冠带官”,即皇帝钦赐“冠带官生”。

明代冠带生员,是明政府实施的一项,非常重要的科举落第政策,针对年老又屡次落第的士子,起着非常重要的安抚作用。冠带生员在告免后,亦会从事其他行业,如教书、从医、从商等活动。冠带生员这一政策,不仅在培养优秀人才、教化地方社会发挥着重要作用,而且对于提升尚学之风、推动社会阶层流动等方面,产生了深远的影响,是明代科举制度发展到鼎盛时期的一项重要举措。

陶文隆就是这样的人,对地方贡献很大。

上文已经表明,陶文隆的父亲为陶伯厚,即此坟的墓主。

陶伯厚(1366-1429),在当时饥荒年间,多次出粟赈饥,减租息,焚逋券,为善于乡。泰顺首任县令题“陶处士”,在坟前的墓碑上多处有“陶处士”字样。

陶伯厚生活的年代,处在改朝换代之际,他为了恪守“一臣不事二主”古训,隐而不仕,以财富和文化参与家乡建设,成为地方举足轻重的人物。

坟墓的灵位上,刻着“九江奎三朝奉陶公之墓”字样,左右两边的字都已经看不大清楚了,这几个字应该不会错,但是什么意思,却不好解。九江,很容易明白,因为葛垟陶氏,从九江迁出;这个“奎”怎么想都解不开,如果是“九江奎”也不知所云;主要是当地人把“三朝”理解为“三朝元老”的意思了……

这几天,我为了解开这几个字,费了很多脑细胞,学问又不够,实在是为难。

想想,还是找个厉害的人,请教一下。

把照片发给了温州的叶擎峰兄,并说明了一些情况。

他回复说,“奎”应该是姓。我说也不对呀,墓主姓陶,由九江迁居泰顺山里。

他又说,“朝奉”是古代官职。

他接着说,“奎三”是不是字号?

他说到这里,我一下子明白了,应该就是墓主的字或号。

赶紧联系陶氏后人,找族谱看看陶伯厚的字号。很快葛垟陶氏后人陶朱斌老师,发来了一页族谱:

陶伯厚,字叔良,行奎三,泰顺深山发现明代豪华古墓,有人怀疑墓主是阴阳官陶器号筠轩,分中宅派,配玉溪林均容公女,又配昆阳陈得时公女,生子一文隆,女三……

族谱还记载,陶伯厚与二位夫人合葬于一甲葛溪梅源这个地方,侧室陈氏生卒俱失,坟葬于一甲吴乡畲;另有族谱记载,伯厚公墓,在梅源坟庵飞凤展翅形,坐壬,妣同穴。

根据以上这些信息,那这座古墓群的主人,已经毫无疑问就是陶伯厚,坟分三穴分开葬,即陶伯厚及两位夫人。

关于“朝奉”自宋以后,明、清以来,则常称盐店、典当店员为朝奉,亦有地方用以称乡绅。陶伯厚灵位上的“朝奉”应该属于后者,他没有出仕,是地方的富人,是乡绅,只是他乐善好施,富而好礼。

他的这种风范还影响了后人。

如上文所说其孙陶器,还有陶灌都是能人和善人。

陶灌,字君敬。增广生、成均国子监。明代泰顺县四都桂峰(今葛垟)人。以亲老不仕,居家孝友,表正乡间。家境富裕而乐于施予。明嘉靖三十九年(1560年),泰顺东部地区大荒,陶灌救荒赈灾“来都即予”。倡议建陶氏宗祠,捐田二十亩为祭产。隆庆四年(1570年)捐资重修书塾,并扩大天井、门楼、围墙,取其祖陶器之号,书塾雅正桂峰书院。并捐田三十亩,资助子弟读书。县学迁建学宫,又捐建大成门。知县称其为“罗阳高士”。

还有陶器的孙子陶治臣,是关键时刻能站出来保家卫国的大英雄。

陶治臣(1509~1582)字君有,号桂秋。陶器孙。明代泰顺县四都桂峰(今葛垟)人。邑增广生。自幼聪慧,喜文爱武,秉性耿直,不慕荣利。明嘉靖卅八(1559年)冬,3000余倭寇从福鼎县桐山登陆,劫至石门隘(今三魁),扰掠大安、洪村一带。陶治臣捐资备粮,组织家丁、乡兵100余人,赶赴石门隘、洪村、磨石岭一带阻击。杀死倭寇31人,俘虏1人。11月21日,倭寇2000余入侵莒岗,准备攻打县城。知县协同陶治臣、把总卢琦等路兵马进攻倭寇据点。12月11日,倭寇进犯县城东门,遭五路伏兵夹攻而败逃入海。知县区益建议朝廷封一等兵部承事郎。陶治臣婉拒不受,续赐其七品散官。巡道凌云翼赠匾“折衝俎豆”;府外曾荣匾“世见其勋”。

折衝(冲)俎豆:指不用武力而在酒宴谈判中制敌取胜。出自语本《战国策·齐策五》:“此臣之所谓比之堂上,禽将户内,拔城於尊俎之间,折冲席上者也。”晋·张协《杂诗》之七:“何必操干戈,堂上有奇兵,折冲樽俎间,制胜在两楹。”

葛垟陶氏,是目前有记载的最早迁居筱村的宗族。一千多年以来,他们在这片土地上耕读传家,诗书继世,谱写出了精彩的篇章,忠孝节义尽在其中。

他们不但缔造精神财富,而且也创造出了不菲的物质财富,只是随着时间的流逝,唯有文墨留在世间。这或许,就是泰顺老百姓说的——黄金没有乌金贵,而这里的“乌金”特指文字,泛指文化。

斯人早去,唯有寂静地躺在深山野林里的孤坟,还好上面刻有字,还有机会解读解读。像我这样的非专业人士,只能是碰见了就随便看看,要说研究根本谈不上。所以像这样的文字,难免有问题,还请厉害的人,指正为念。

不管怎么说,这都是对先人的一种礼敬,尤其是像葛垟陶氏这样的先贤,更值得礼敬。他们不仅为古时候的筱村带来了书香和墨香,还创建了泰顺有记载以来最早的书院——惜阴书塾。

像这次的事情,努力搞清楚墓主,以及他们的功绩,这是作为地方的后来者,理应去做的事情。

至于水平差点,还请原谅!

@龚崎现

即日于杭州隐市书房

相关文章

-

轻松掌握,如何查看进程ID(PID)详细阅读

亲爱的读者朋友们,你是否曾经在计算机上遇到一些需要管理或监控的进程,却不知如何查看它们的进程ID(PID)?别担心,这篇文章将带你轻松掌握查看PID的...

2025-10-01 363

-

深入解析,计算机网络体系结构的演变与未来趋势详细阅读

在数字化时代,计算机网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分,从电子邮件到在线视频会议,从云计算到物联网,计算机网络支撑着现代社会的每一个角落,本文将深...

2025-09-30 339

-

解锁创意之门,Photoshop图片教程的魔法世界详细阅读

亲爱的朋友们,欢迎来到这个充满魔法的Photoshop(简称PS)图片教程世界!在这个数字化的时代,PS不仅仅是一个软件,它是艺术家的画笔,设计师的调...

2025-09-30 297

-

揭秘空间动画代码,创造动态视觉效果的魔法详细阅读

在数字时代,空间动画代码已经成为网站和应用程序中不可或缺的一部分,它们不仅能够提升用户体验,还能增强信息的传达效果,本文将带你深入了解空间动画代码的魔...

2025-09-29 306

-

匈牙利命名法,编程中的命名艺术与实践详细阅读

在编程的世界里,代码的可读性是至关重要的,一个清晰、直观的命名约定可以帮助开发者更快地理解代码的功能和结构,匈牙利命名法(Hungarian Nota...

2025-09-29 304

-

潘多拉固件,解锁智能设备的无限可能详细阅读

在数字化时代,智能设备已经成为我们生活中不可或缺的一部分,它们不仅提高了我们的生活质量,还为我们提供了前所未有的便利,智能设备的潜力远不止于此,我们将...

2025-09-28 304

-

探索分数阶傅立叶变换,数学之美与工程应用的桥梁详细阅读

在现代科学和技术的广阔天地中,傅立叶变换无疑是一个耀眼的明星,它不仅在数学领域有着举足轻重的地位,而且在信号处理、图像分析、量子物理等众多领域中发挥着...

2025-09-28 306

-

数据挖掘,挖掘数字宝藏的魔法工具详细阅读

在当今这个信息爆炸的时代,数据无处不在,它们像一颗颗散落在沙滩上的珍珠,等待着我们去发现和串联,数据挖掘,就是那个神奇的魔法工具,它能帮助我们从海量的...

2025-09-28 279